Comics begleiten die Menschen weltweit schon seit mehr als 100 Jahren in verschiedensten Formen, sei es als Strip in Zeitungen, als klassisches Comic-Heft, als Album und „graphic novel“ oder nunmehr auch in digitaler Form im Internet. Sie sind nicht nur Unterhaltung, sondern immer auch Spiegel unserer Gesellschaften. Als historische Quelle wurden sie jedoch erst relativ spät entdeckt. Wie mit ihnen als Quelle umgegangen werden kann, wird im folgenden Artikel beleuchtet, indem in chronologischer Folge an ausgewählten Beispielen ihre Potenziale als text-bildliche Quelle vorgestellt werden.

Als der Comic Anfang der 1990er-Jahre als Medium historischen Lernens entdeckt wurde, erschienen auch die ersten Publikationen zum Comic als Quelle.[1] Bis dahin galt er als Teil einer Populärkultur, die zwar für Kinder und Jugendliche gedacht war, aber weder als wertvoll noch als bildungsrelevant angesehen wurde; ganz im Gegenteil galten Comics spätestens seit den Anti-Comic-Kampagnen der 1950er-Jahre als verdummend.[2] Geschichte wurde daher und überwiegend nur thematisiert, wenn es sich bei den Comics um sogenannte Geschichtscomics, also Comics mit historischen Inhalten handelte. Ausgehend von der These, dass gerade Jugendliche schnell und leicht von den bunten Heftchen zu beeinflussen seien, entstand schnell die Vorstellung, dass Generationen von Jungen ihr Mittelalterbild von Serien wie „Sigurd“ oder „Prinz Eisenherz“ erworben hätten. Empirische Studien, die dies be- oder widerlegen, gab und gibt es bis heute jedoch nicht.[3]

Dass der Comic jedoch unabhängig von seinen Inhalten eine wertvolle wissenschaftliche und pädagogische Ressource zur Dekonstruktion gesellschaftlicher Normen und Werte sein kann, zeigte sich deutlich mit dem Erscheinen der ersten wissenschaftlichen Studien über die US-amerikanischen Superheldencomics; sie waren ein Spiegel des gesellschaftlichen Umgangs mit Krisen, Gewalt und Sexualität. Heute sind Comics in mehrfacher Hinsicht eine wichtige Quelle für die Analyse von (Geschichts-)Kultur. Sie sind ein Zeugnis gesellschaftlicher Werte und Normen, von Geschlechterverständnissen oder Moden; sie spiegeln die Gesellschaft und deren aktuelle Diskurse wider. Als Geschichtscomics stellen sie darüber hinaus einen Teil unserer Erinnerungskultur dar, der gerade im Bereich des historischen Lernens in den letzten Jahren einen immer wichtigeren Platz einnimmt.

© Scott McCloud/Carlsen Verlag Hamburg 1995

Abb. 1: Induktion, in: Scott McCloud, Comics richtig lesen, 3. Aufl., Hamburg 1995, S. 76

© Scott McCloud/Carlsen Verlag Hamburg 1995

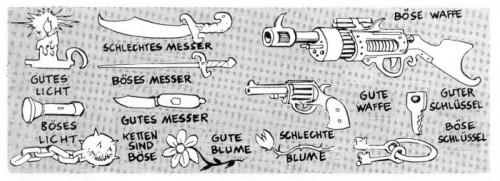

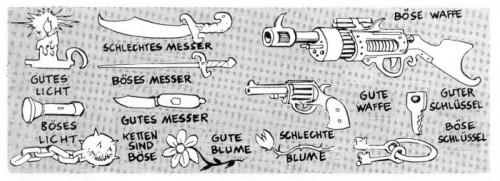

Das hat mehrere Gründe. Als visuelles Medium zieht der Comic über seinen Bildanteil die Aufmerksamkeit der Lesenden auf sich. Durch die Symbiose von Bild, Text und Symbolen gelingt es dabei guten Comics, die Lesenden an sich zu binden. Das liegt nicht zuletzt an den Funktionsmechanismen des Comics, wie beispielhaft Scott McCloud zeigt:[4] Zwischen den einzelnen Panels (den umrandeten Bildern) eines Comics vergeht Zeit, die die Lesenden selbst per Induktion überbrücken müssen und dabei ihre eigene Imagination einbringen (Abb. 1). Geschickt eingesetzte Symbolismen in Figuren (Stereotypen) und Gegenständen ermöglichen zudem eine schnelle Orientierung in einer Narration (Abb. 2). Unterscheidungen in gut/böse, gefährlich/ungefährlich und Ähnliches gelingen so schnell. Bilden Zeichenstil und erzählte Geschichte eine Einheit, kann der Comic bei den Lesenden zudem synästhetische Effekte auslösen. Denn obwohl beim Lesen nur ein (optischer) Sinn stimuliert wird, werden bei der Verarbeitung der visuellen Informationen mehrere Sinne angesprochen. Comics binden also Lesende in hohem Maße an sich und beeinflussen diese durch die verwendeten Symbolismen und gewählten Stilrichtungen eher unbewusst – und dadurch oftmals besonders effektiv. Sie ermöglichen daher auch eine narrative oder interpretative Lenkung der Lesenden.

© Will Eisner/Comic Press Wimmelbach 1998

Abb. 2: Symbolismus, in: Will Eisner, Grafisches Erzählen. Graphic Storytelling, Wimmelbach 1998, S. 27

© Will Eisner/Comic Press Wimmelbach 1998

Populärkultur als Spiegel der Gesellschaft und Teil der Geschichtskultur

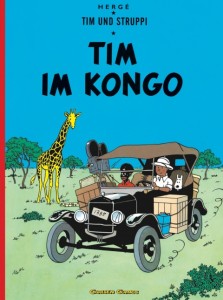

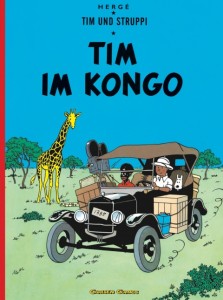

© Carlsen Verlag Hamburg 1999

Abb. 3: Cover: Hergé, Tim im Kongo, Hamburg 1999

Jeder Comic verfügt über Quellenauthentizität; in ihm spiegeln sich also verschiedenste Einstellungen über die Gesellschaft und Zeit wider, in der er entstanden ist. Das gilt auch für historische Deutungen. Einer der ersten Comics, die in diesem Zusammenhang große Aufmerksamkeit erfahren haben, war Hergés „Tim und Struppi“ („Les aventures de Tintin“). So zeigt zum Beispiel das Album „Tim im Kongo“ deutlich die damals gültigen gesellschaftlichen Normen und Vorstellungen von „rassischen“ Ungleichheiten. Einheimische erschienen als dumm und arbeitsfaul, und erst Tim in der Rolle als Kolonialherr brachte das nötige Maß an Ordnung mit und damit eine funktionierende Gesellschaft.[5] Solche Darstellungen führten jedoch erst im neuen Jahrtausend zu vermehrter Kritik und Fragen, wie gerade die Nachdrucke zu handhaben seien.[6] Heute wird der Comic nur noch mit einem entsprechenden Vermerk gedruckt, der auf die belgische Kolonialzeit verweist.

Comics sind jedoch auch Spiegel politischer Krisen. So kann die Entstehung der Superheldencomics als US-amerikanische Antwort auf die deutsche nationalsozialistische Aggressionspolitik verstanden werden. Sie dienten der moralischen Stütze der amerikanischen Gesellschaft und der Motivation der nach Europa entsandten Soldaten. Obwohl die Charaktere reine Phantasieprodukte waren, so produzierten doch einzelne Künstler immer wieder kurze Sequenzen, in denen Superhelden die größten Feinde der Nation, wie Hitler und Stalin, direkt angriffen. Eines der berühmtesten Beispiele ist „How Superman would end the war“, ein kurzer Strip, der heute auch online zu lesen ist.[7] Auch einer der zurzeit populärsten Helden, „Captain America“, wurde extra für den Kampf gegen das nationalsozialistische Deutschland erschaffen. In seiner der amerikanischen Flagge nachempfundenen Uniform steht er für eine heroische und letztlich siegreiche Nation. Je komplexer die Außenpolitik der USA wurde, desto vielfältiger griffen und greifen die Superheldencomics amerikanische (Außen-)Politik auf.[8]

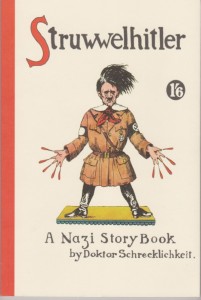

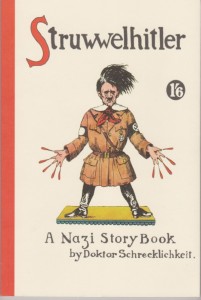

© The Daily Sketch and Sunday Graphic Ltd./Autorenhaus-Verlag London 1941

Abb. 4: Philip Spence/Robert Spence, Struwwelhitler. A Nazi Story Book by Doktor Schrecklichkeit, London 1941

© The Daily Sketch and Sunday Graphic Ltd./Autorenhaus-Verlag London 1941

Aber nicht nur der etablierte Comicmarkt reagierte auf den Zweiten Weltkrieg. Tatsächlich lassen sich in vielen von den Deutschen besetzten Staaten Untergrundcomics finden, die während des Krieges oder kurz danach veröffentlicht wurden und den Kampf gegen die Besatzer demonstrieren. Berühmte Beispiele sind „Das Biest ist tot. Der Zweite Weltkrieg bei den Tieren“ aus Frankreich oder auch „Struwwelhitler“ aus Großbritannien.[9]

In den 1950er- und 1960er-Jahren spiegelte die deutsche Comiclandschaft als Reaktion auf die weltweiten Anti-Comic-Kampagnen vor allem eine konservative und restriktive Gesellschaft wider, wie Bernd Dolle-Weinkauff in seinem Opus Magnum zur deutschen Comicgeschichte detailreich darstellt.[10] Mit der steigenden Popularität von Comicserien wie „Asterix“ Ende der 1960er-Jahre entdeckten auch politische Aktivisten den Comic für sich. So wurden die Comicfiguren – illegal – genutzt, um zum Beispiel gegen Atomkraftwerke zu mobilisieren.[11]

Selten fanden solche Werke auch den Weg in Archive oder Bibliotheken. In den USA wurden zu dieser Zeit die Undergroundcomics populär, in denen Künstler wie Robert Crumb und Trina Robbins sich provozierend mit gesellschaftlich normierter Sexualität und Rollenbildern auseinandersetzten. Auch Art Spiegelman, der später berühmt gewordene Autor und Zeichner von „Maus. Die Geschichte eines Überlebenden“, publizierte in entsprechenden Comicmagazinen seine ersten Werke.

Comic-Künstler hatten sich bereits schon seit mehreren Dekaden auch mit historischen Inhalten auseinandergesetzt. In der Bundesrepublik waren es Serien wie die „Illustrierten Klassiker“, die auch historische Stoffe in Comicform anboten und damit dem Medium vor dem Hintergrund der immer wieder zitierten Verdummungskampagnen eine seriöse Aura vermitteln sollten.[12] In den 1980er-Jahren erschienen auf dem deutschen Markt immer mehr Comics, die – zumindest oberflächlich – Geschichte zum Inhalt hatten. Es handelte sich dabei vor allem um ein neues Marktsegment: „Comicalben“, die gezielt für ein älteres und damit auch anspruchsvolles und finanzkräftigeres Publikum hergestellt wurden. Besonders populär waren Serien wie „Vae Victis!“ oder „Reisende im Wind“.[13] Diese Abenteuercomics spiegelten wider, wie sich die Comic-Künstler der 1970er- und 1980er-Jahre die Antike oder die Neuzeit vorstellten, und nutzten die Epochen als exotischen Hintergrund vor allem, um möglichst spannende und teilweise auch äußerst gewaltlastige und sexualisierte Plotlinien darzustellen.

Der Blick auf das damit entstehende Genre der Geschichtscomics ist jedoch für die Wahrnehmung von Comics als Quelle essenziell, denn gerade eine Analyse des deutschen Comicmarkts kann für das Verständnis der deutschen (populären) Geschichtskultur äußerst hilfreich sein. So ist in den letzten 25 Jahren eine große Zahl an Comics erschienen, die den Zweiten Weltkrieg und die Shoah thematisieren – dabei handelt es sich in der Masse der Veröffentlichungen nicht um deutsche Produktionen, sondern Übersetzungen aus verschiedensten west- und teilweise auch osteuropäischen Ländern. Die „graphic novel“ als in den 1990er-Jahren entstandene Publikationsform bietet dafür die ideale Plattform.[14] Obwohl die Wortkombination auf Fiktionalität verweist, so erheben doch viele dieser Publikationen den Anspruch auf – zumindest partielle – Authentizität und belegen dies auch ggf. durch Literaturnachweise.

Besonders interessant ist hier das Subgenre des Holocaustcomics. Dass es sich überhaupt erst in Deutschland durchsetzen konnte, ist vor allem den langanhaltenden Diskussionen um Art Spiegelmans „Maus“ zu verdanken.[15] Spiegelman etablierte den Geschichtscomic als seriöses Medium in der deutschen Kulturlandschaft. Damit einher ging ein deutlicher Trend zur Schwarz-Weiß-Zeichnung bei quellenbasierten Geschichtscomics. Diese Art der Simulation von Vergangenheit verweist auf eine Darstellungskonvention unserer Zeit. Beeinflusst durch frühe Fotografien und Filmaufnahmen tendieren wir dazu, Schwarz-Weiß-Bildern Quellenauthentizität zuzuschreiben. Erst in den letzten Jahren nutzen Comic-Künstler wieder vermehrt farbige Darstellungen, um Geschichte(n) über die Shoah zu erzählen. Künstler können auch Authentizität simulieren, in dem sie grafische Stile der dargestellten Zeit aufgreifen, [16] oder aber der Stil verweist auf den Grad der Authentizität. So wählte Joe Kubert für „Yossel, 19 April 1943“ Bleistiftzeichnungen. Diese verweisen auf eine eigentlich unfertige Zeichnung, die üblicherweise noch nachgetuscht wird, und damit auf den Charakter der erzählten Geschichte – eine „was-wäre-wenn“-Narration, in der Kubert fabuliert, wie sein Leben verlaufen wäre, wenn seine Eltern nicht rechtzeitig aus Polen emigriert wären.

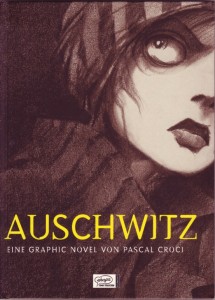

© Egmont Ehapa Köln 2005

Abb. 5: Cover: Pascal Croci, Auschwitz. Eine Graphic Novel, Köln 2005

© Egmont Ehapa Köln 2005

Zwei Publikationsformen haben in den letzten Jahren besondere Aufmerksamkeit erfahren: Auseinandersetzungen der zweiten und dritten Generation mit dem Geschehen in Form von Autobiografien mit biografischen und historischen Rückblicken oder Reportagen. Zweitens spielen Comics, die gezielt für historische Lernprozesse eingesetzt werden, eine wichtige Rolle wie Eric Heuvels „Die Suche“, Pascal Crocis „Auschwitz“ oder auch im US-amerikanischen Raum „X-Men. Magneto Testament“.[17] Bei diesen Publikationen haben interessanterweise biografische oder autobiografische Zeugnisse einen immer geringeren Stellenwert. Ganz bewusst werden also immer mehr fiktionale Elemente eingesetzt, um faktuale Geschichte möglichst umfassend darzustellen.[18]

Schließlich bietet der Comicjournalismus eine weitere, gegenwartsbezogene Möglichkeit des reflektierenden Blicks auf unsere Gesellschaften. Als Hauptbegründer dieses Genres gilt heute Joe Sacco, der mit seinen Arbeiten zu Krisen und Kriegen im ehemaligen Jugoslawien und Israel den Comicjournalismus etablierte.[19] Werke solcher Künstler, die in Krisengebiete reisen und ihre Berichte in Comicform festhalten, bieten gerade durch den Verzicht auf Fotografien und die Transformation des Erlebten in die Comicform teilweise sehr intensive Einblicke in die Generierung von Wissen in unserer heutigen Gesellschaft.

Comics als Teil einer Visual History

Um Comics überhaupt erst für eine Visual History nutzbar zu machen, bedarf es der intensiven methodischen Diskussion innerhalb der Fachwissenschaft und Geschichtsdidaktik. Nur mit ausreichender Medienkompetenz lassen sich der Comic und seine hybriden analogen und digitalen Formen analysieren. Je stärker die populäre Geschichtskultur in den Blick der Forschung gerät, desto besser wird unser Verständnis der Bedeutung von Geschichtscomics für unsere Kultur. Ein ebenso großes Problem ist der Quellenzugriff. Gerade jenseits der Comic-Alben und graphic novels sind nur wenige Comics (Hefte, Picolos und andere Formate) systematisch gesammelt und damit in Archiven oder Bibliotheken öffentlich zugänglich. Ebenso schwierig ist es, Rezeptionswege dieser Art der populären Geschichtskultur nachzuzeichnen. Das stellt die geschichtswissenschaftliche Comicforschung heute vor große Herausforderungen, doch das Ergebnis lohnt die Mühe.

[1] Vgl. Michael F. Scholz, Comics – Eine neue historische Quelle, in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 38 (1990), S. 1004-1010.

[2] Vgl. Marc Degens, Wie amerikanische Comic Books die Welt verändert haben, in: Merkur. Deutsche Zeitschrift für europäisches Denken 56 (2002) H. 9-10, S. 833-839.

[3] Vgl. Christine Gundermann, Jenseits von Asterix. Comics im Geschichtsunterricht, Schwalbach 2007, S. 74.

[4] Scott McCloud, Comics richtig lesen, 3. Aufl., Hamburg 1995.

[5] Vgl. Hergé, Werkausgabe, Bd. 2: Der brave Herr Mops; Tim im Kongo; Tim in Amerika, Hamburg 1999, S. 44.

[6] Vgl. Kolonialismus im Comic. Gericht entscheidet: Tim und Struppi nicht rassistisch, Der Tagesspiegel, 10.2.2012, online unter: http://www.tagesspiegel.de/kultur/comics/kolonialismus-im-comic-gericht-entscheidet-tim-und-struppi-nicht-rassistisch/6197264.html (10.7.2014).

[7] Vgl. How Superman would end the war, online unter http://www.archive.org/stream/HowSupermanWouldEndTheWar/look#page/n1/mode/2up (10.7.2014). Jerry Siegel und Joe Shuster hatten diese Kurzepisode speziell für die Zeitschrift “Look” 1940 geschaffen. „Superman“ war bereits so populär, dass er hier zur Unterhaltung und politischen Mobilisierung einer größeren Leserschaft eingesetzt werden konnte.

[8] Vgl. Stephan Packard, „Whose Side Are You On?” Zur Allegorisierung von 9/11 in Marvels Civil War-Comics, in: Sandra Poppe/Thorsten Schüller/ Sascha Seiler (Hrsg.), 9/11 als kulturelle Zäsur Repräsentationen des 11. September 2001 in kulturellen Diskursen, Literatur und visuellen Medien, Bielefeld 2009, S. 317-336.

[9] Vgl. Edmond-François Calvo/Victor Dancette, Het Beest is dood! De Wereldoorlog bij de dieren, Amsterdam 1977; Philip Spence/Robert Spence, Struwwelhitler. A Nazi Story Book by Doktor Schrecklichkeit, London 1941. Zwei weniger bekannte Beispiele aus den Niederlanden werden vorgestellt in: Christine Gundermann, “Opgepast …de Duitsers”. Geschichtspolitik in niederländischen Comics, in: Ralf Palandt (Hrsg.), Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus in Comics, Berlin 2011, S. 359-374, hier S. 362.

[10] Vgl. Bernd Dolle-Weinkauff, Comics. Geschichte einer populären Literaturform in Deutschland seit 1945, Weinheim 1990.

[11] Vgl. U. Raub u.a., Asterix und das Atomkraftwerk, o.A. vermutlich 1979 (Raubdruck).

[12] Die „Illustrierten Klassiker“ erschienen von 1956 bis 1972 im Bildschriftenverlag und boten vor allem Literaturklassiker in Comicformat an. Eine Auflistung der Reihe findet sich auf www.comicguide.de.

[13] Vgl. Simon Rocca/Jean-Yves Mitton, Vae Victis!, 15 Bde., Strasbourg 1991-2006; François Bourgeon, Reisende im Wind, 5 Bde., Reinbek bei Hamburg 1981-1987.

[14] Die graphic novel als „gezeichneter Roman“ verweist erst einmal nur auf ein Publikationsformat, bei der eine umfangreiche Geschichte in einem spezifischen individuellen Stil in einem Buch (also nicht in mehreren Bänden) veröffentlicht wird. Auf dem deutschen Comicmarkt wurde der Begriff vor allem genutzt, um Publikationen von klassischen Comic-Alben, also Serienproduktionen, abzugrenzen und Vorurteile von Lesenden gegenüber Comics zu umgehen.

[15] Einführend: Kai-Steffen Schwarz, Vom Aufmucken und Verstummen der Kritiker. Die Diskussion um Art Spiegelmans „Maus“, in: Joachim Kaps (Hrsg.), Comic Almanach 1993, Wimmelbach 1993, S. 107-113.

[16] Ein hervorragendes Beispiel ist „Berlin 1931“ von Felipe H. Cava und Raúl, München 2001.

[17] Vgl. Eric Heuvel u.a., Die Suche, Amsterdam 2007; Pascal Croci, Auschwitz, Köln 2005; Greg Pak/Carmine Di Giandomenico, X-Men. Magneto Testament, New York 2009.

[18] Siehe dazu Christine Gundermann, Geschichtskultur in Sprechblasen: Comics in der politisch-historischen Bildungsarbeit, in: Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ) 33-34/2014, S. 24-29, online unter http://www.bpb.de/apuz/189530/comics-in-der-politisch-historischen-bildung?p=all.

[19] Vgl. Joe Sacco, Safe Area Goražde, Seattle 2001; Joe Sacco, Palestine, Seattle 2002.

Literatur

François Bourgeon, Reisende im Wind, 5 Bde., Reinbek bei Hamburg 1981-1987.

Pascal Croci, Auschwitz. Eine Graphic Novel, Köln 2005.

Felipe H. Cava/Raúl, Berlin 1931, München 2001.

Victor Dancette/Calvo, Het Beest is dood. De Wereldoorlog bij de dieren, Amsterdam 1977.

Marc Degens, Wie amerikanische Comic Books die Welt verändert haben, in: Merkur. Deutsche Zeitschrift für europäisches Denken 56 (2002), H. 9-10, S. 833-839.

Bernd Dolle-Weinkauff, Comics. Geschichte einer populären Literaturform in Deutschland seit 1945, Weinheim 1990.

Will Eisner, Grafisches Erzählen. Graphic Storytelling, Wimmelbach 1998.

Christine Gundermann, Geschichtskultur in Sprechblasen: Comics in der politisch-historischen Bildungsarbeit, in: APuZ, (2014) H. 33-34, S. 24-29.

Christine Gundermann, Jenseits von Asterix. Comics im Geschichtsunterricht, Schwalbach 2007.

Christine Gundermann, „Opgepast … de Duitsers“. Geschichtspolitik in niederländischen Comics, in: Ralf Palandt (Hrsg.), Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus in Comics, Berlin 2011, S. 359-374.

Eric Heuvel u.a., Die Suche, Amsterdam 2007.

Scott McCloud, Comics richtig lesen, Hamburg 1995.

Stephan Packard, „Whose Side are You On?” Zur Allegorisierung von 9/11 in Marvels Civil War-Comics, in: Sandra Poppe/Thorsten Schüller/Sascha Seiler (Hrsg.), 9/11 als kulturelle Zäsur Repräsentationen des 11. September 2001 in kulturellen Diskursen, Literatur und visuellen Medien, Bielefeld 2009, S. 317-336.

Greg Pak/ Carmine Di Giandomenico, X-Men. Magneto Testament, New York 2009.

Raub u.a., Asterix und das Atomkraftwerk, o. A. vermutlich 1979.

Simon Rocca/Jean-Yves Mitton, Vae Victis!, 15 Bde., Strasbourg 1991-2006.

Joe Sacco, Palestine, Seattle 2002.

Joe Sacco, Safe Area Goražde, Seattle 2001.

Michael F.Scholz, Comics – Eine neue historische Quelle, in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 38 (1990), S. 1004-1010.

Kai-Steffen Schwarz, Vom Aufmucken und Verstummen der Kritiker. Die Diskussion um Art Spiegelmans „Maus“, in: Joachim Kaps (Hrsg.), Comic Almanach 1993, Wimmelbach 1993, S. 107-113.

Philip Spence/Robert Spence, Struwwelhitler. A Nazi Story Book by Doktor Schrecklichkeit, London 1941.

Quelle: http://www.visual-history.de/2015/01/26/comics-als-historische-quelle/

„Aber etwas fehlt!“, insistiert Paul Ackermann, eine der Zentralfiguren von Bert Brechts Oper Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny (1930), gegenüber seinen das Leben feiernden FreundInnen. Inmitten dieser Hochburg des Vergnügens, der „Netzestadt“ Mahagonny, die die Arbeit abgeschafft hat und in der für Geld jeder Spaß zu kaufen ist, verspürt Paul Ackermann einen Phantomschmerz. Heute scheint die Situation, die Brechts Mahagonny ausmalt, durchaus realistisch: die Existenz einer Welt, in der Arbeit nicht mehr den Kern der gesellschaftlichen Synthese bildet und in der es dennoch keinen Grund zum Feiern gibt.

„Aber etwas fehlt!“, insistiert Paul Ackermann, eine der Zentralfiguren von Bert Brechts Oper Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny (1930), gegenüber seinen das Leben feiernden FreundInnen. Inmitten dieser Hochburg des Vergnügens, der „Netzestadt“ Mahagonny, die die Arbeit abgeschafft hat und in der für Geld jeder Spaß zu kaufen ist, verspürt Paul Ackermann einen Phantomschmerz. Heute scheint die Situation, die Brechts Mahagonny ausmalt, durchaus realistisch: die Existenz einer Welt, in der Arbeit nicht mehr den Kern der gesellschaftlichen Synthese bildet und in der es dennoch keinen Grund zum Feiern gibt.