Wenn man montags zur Uni kommt und der Albertus-Magnus-Platz schon vor halb zehn dicht besiedelt ist von Leuten, die entweder irgendwas zu suchen scheinen, sich für AStA-Taschen anstellen oder einfach der Musik vom KölnCampus-Bus lauschen, dann lässt sich nicht mehr abstreiten, dass die Vorlesungszeit begonnen hat. Das bedeutet einerseits (vor allem für Nebenberufs-Studiengangskoodinatoren wie mich) einen erhöhten Stressfaktor, andererseits kann man sich auf eine Reihe interessanter Veranstaltungen freuen. Zum Beispiel auf das Kolloquium „Digital Humanities – Aktuelle Forschungsthemen“, das von meinen Kollegen Patrick Sahle, Franz Fischer und Claes Neuefeind und mir in diesem Sommersemester angeboten wird.

Das Kolloquium ist Fortsetzung der gleichnamigen Veranstaltung aus dem Sommersemester 2015. Sein Konzept basiert auf der Einladung von Forscher|inne|n aus dem Bereich DH, die eines ihrer Projekte vorstellen und mit uns diskutieren. Dabei sollen bewusst auch die Schwierigkeiten aufgezeigt werden, denen sich das Projekt ausgesetzt sah, da man aus diesen bisweilen mehr Lehren ziehen kann, als aus der bloßen Nacherzählung von Abläufen, die reibungslos funktionierten. Ein Grund für Schwierigkeiten, die in DH-Projekten immer wieder auftauchen, beruht auch in der Unschärfe der zu analysierenden Daten. Die DH müssen stetig an einer Operationalisierung dieser Unschärfe arbeiten, was die überaus verschiedenen Zweige, die unter dem Dach der DH vereinigt sind, miteinander verbindet.*

[...]

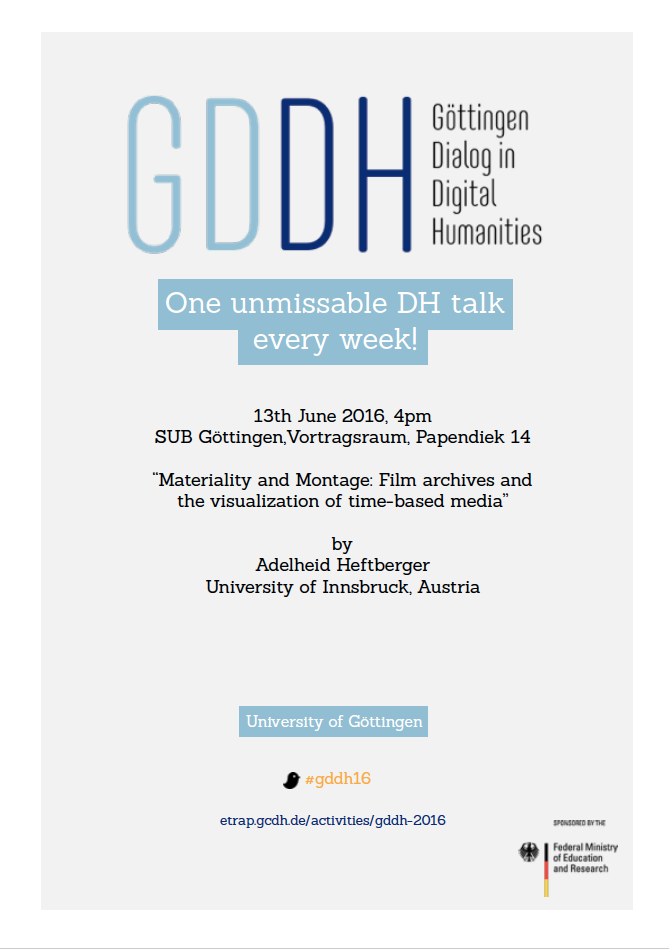

Quelle: http://texperimentales.hypotheses.org/1701

Mittlerweile wurden bei de.hypotheses.org über 400 Blogs eingerichtet, nicht alle sind aktiv geworden oder geblieben, aber wir wollen diesmal wieder einige der Blog-Perlen vorstellen, die bisher noch nicht zum Zuge gekommen sind.

Mittlerweile wurden bei de.hypotheses.org über 400 Blogs eingerichtet, nicht alle sind aktiv geworden oder geblieben, aber wir wollen diesmal wieder einige der Blog-Perlen vorstellen, die bisher noch nicht zum Zuge gekommen sind.