Wann leben wir eigentlich?

Wann leben wir eigentlich?

Wenn die kritisch-zweifelnde Systemfrage aufgeworfen wird, dann geschieht das zumeist in räumlicher Hinsicht: „Ja, wo leben wir denn eigentlich?“ – das ist so ein Satz, der Empörungen der unterschiedlichsten Art zum Ausdruck zu bringen vermag. Interessanterweise gibt es die zeitliche Variante dieses Satzes meines Wissens nicht: „Ja, wann leben wir denn eigentlich?“ Eine solche Frage erscheint auch nicht sonderlich sinnvoll. Ein kurzer Blick auf Datum und Uhrzeit verschafft Klarheit: Wir leben jetzt. Eine Existenz in anderen Zeiten mag zwar wünschenswert sein, erweist sich aber hartnäckig als unmöglich.

Die Ergebnisse der Wahlen zum Europäischen Parlament hatten ein eindeutiges Datum. Sie wurden am 25. Mai 2014 abgeschlossen und gehören inzwischen der (allerjüngsten) Vergangenheit an. Das Ergebnis dieser Wahlen lässt aber nicht nur die Frage berechtigt erscheinen, wo wir denn hier leben, sondern auch wann das europäische Wahlvolk eigentlich leben möchte.

Abgesehen von der Wahlbeteiligung, die immer wieder Anlass zur Sorge bereitet, ist es das Abschneiden der Parteien an den politischen Rändern, das regelmäßig für Aufmerksamkeit sorgt. In diesem Jahr gab es für genau diese Sorge wohl so viel Anlass wie selten zuvor. Der Front National wurde in Frankreich zur stärksten Partei, die FPÖ fährt in Österreich Traumergebnisse ein, die UKIP proletet sich zu kontinentaler Aufmerksamkeit, auch aus in Dänemark, Finnland oder den Niederlanden ziehen rechtsgerichtete Parteien in das neue Parlament ein. Sie richten sich, ebenso wie die deutsche AfD, mehr oder minder deutlich gegen die Europäische Union – und lassen sich trotzdem in deren Vertretung wählen. Was in jedem Kleingärtnerverein aufgrund offensichtlicher Absurdität unmöglich wäre, nämlich einen bekennenden Feind des Kleingartenwesens in den Vorstand zu befördern, geht auf der europäischen Ebene problemlos. Das Paradox der Demokratie wird hier auf die Spitze getrieben, dass sich nämlich Menschen und Parteien in ein Parlament wählen lassen, um dort das Ziel zu verfolgen, genau dieses Parlament zum Verschwinden zu bringen – und somit an ihrer eigenen Abschaffung zu arbeiten.

Die Suche nach den Ursachen dieses nicht ganz überraschenden, weil bereits prognostizierten Ergebnisses wurde unmittelbar nach der Wahl hektisch aufgenommen, hielt ungefähr eine Woche an (immerhin so lange war diese Nachricht eine „Nachricht“), um dann nicht abgeschlossen, sondern abgebrochen zu werden. Bis zum nächsten Mal.

Was könnte der Grund dafür sein, dass Populisten unterschiedlicher Couleur mit einem Mal so erfolgreich sind? Es könnte natürlich an ihnen selbst liegen: Geschickte Despoten, die mit steilen, populistischen Thesen, mit dem Angebot einfacher Rezepte für komplexe Phänomene, mit einer gelungenen PR-Maschinerie und nicht zuletzt mit dem einen oder anderen exotischen Aperçu (Wilders‘ Frisur, die Pub-Auftritte von Farage, die Erbmonarchie der Familie Le Pen, die musikalischen Ausfälle von HC Strache) das leicht verführbare Wahlvolk um den Finger wickeln. Oder ist es doch der nicht auszurottende Mythos vom EU-Bürokratiemonster, mit dem man kleine Kinder erschrecken und die wahlberechtigte Bevölkerung Europas auf die Palme treiben kann? (Denn bekanntermaßen ist keine Bürokratie auch keine Lösung [1].) Oder liegt es vielleicht an der sogenannten „Bürgerferne“ der Europäischen Union, also an dem Umstand, dass die europäischen Einrichtungen noch unnahbarer wirken als andere Institutionen politischer Entscheidungsgewalt, weil sie nicht nur räumlich weit weg erscheinen, sondern auch aufgrund geringerer medialer Präsenz undurchschaubar anmuten? Und wenn die EU so „weit weg“ ist – so eine weitere mögliche Erklärung für dieses Ergebnis –, muss man die Wahlen zum Parlament (das ja nun tatsächlich verhältnismäßig wenige Kompetenzen besitzt) auch nicht sonderlich ernst nehmen, muss sie nicht durch eine hohe Wahlbeteiligung adeln und kann auch mal eine Partei am Rande des politischen Spektrums wählen, der man bei nationalen Wahlen die Stimme verweigern würde. All diese Faktoren werden eine Rolle spielen, erklären aber noch nicht hinreichend, warum europafeindliche Parteien mit dem Argument punkten konnten, das Europa eine Bedrohung sei, warum man die eigene Bevölkerung vor Europa schützen müsse, warum man die Union am besten gleich zerschlagen solle.

Ein temporaler Faltenwurf

Ich habe nicht den Eindruck, dass diejenigen, die sich bei diesen Wahlen gegen Europa ausgesprochen haben, in ein einfaches Rechts-Links-Schema eingeordnet werden können. Es sind nicht nur rechtsgerichtete Gruppierungen, sondern ebenso linke Parteien, die Europa massiv kritisch gegenüberstehen, wie die italienischen Cinque Stelle, die griechische Syriza oder die tschechischen Kommunisten. Europa hat also keinen Rechtsruck erlebt, wie man vielfach lesen konnte, sondern eher einen temporalen Faltenwurf. Denn die Europäische Union scheint ja nicht deswegen bedrohlich zu wirken, weil es „zu links“ oder „zu rechts“ wäre (wüsste denn irgendjemand aus dem Stegreif zu sagen, wie die politischen Gewichte im europäischen Parlament oder in der wesentlich einflussreicheren Kommission verteilt sind?). Europa wirkt bedrohlich – weil es Europa ist! Und hier haben wir es nicht nur bei den EU-Institutionen, sondern bei all den Ideen, Konzepten und Vorstellungen, die man mit „Europa“ verbinden kann, mit einer komplexen Gemengelage zu tun, die sich nicht mehr auf einfache Schemata herunterbrechen lässt.

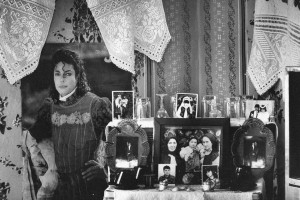

Bei der Wahl zum europäischen Parlament sind also weniger eindeutige politische Lager gegeneinander angetreten als vielmehr unterschiedliche Verzeitungen aufeinandergeprallt. Es spricht einiges dafür, dass nicht zuletzt diejenigen mit dem europäischen Projekt unzufrieden sind, die sich als Verlierer von 1989 und seinen Folgen sehen. Die Dualismen, die das 20. Jahrhundert geprägt haben [2], waren zwar bereits zeitgenössisch zu simpel gestrickt, organisierten aber Wirklichkeit auf eine übersichtliche Weise. Nach 1989 und damit nach dem Versagen vereinfachter Geschichtsnarrative, nach dem Ende der Kalten-Kriegs-Rhetorik, nach dem Wiederauftreten vermeintlicher überkommener Nationalismen (nicht nur im ehemaligen Jugoslawien) sowie nach der wieder erstarkenden neuen Deutungsmacht von Religionen (die doch vermeintlich einer säkularisierten Welt nichts mehr zu suchen hatten) war die Situation, gelinde gesagt, unübersichtlich geworden. [3]

Die Gestrandeten im postideologischen Zeitalter konnten sich nun auf die neuen Offenheiten und Herausforderungen einlassen – oder sich von den Unübersichtlichkeiten und Bedrohungen überfordert fühlen. „Europa“ steht stellvertretend für die Reorganisation der politischen Welt, da es als neue supranationale Einrichtung die bis dahin gültigen Organisationsrahmen sprengt, ohne sie wirklich ersetzen zu können. An die Stelle der erwünschten nationalen Einheit rückt eine europäische Mannigfaltigkeit, die verunsichern kann. Gegen Europa zu stimmen, heißt daher nicht zuletzt, gegen diese als überkomplex wahrgenommene Vielfalt zu votieren. Allerdings wäre es irreführend, dieses Phänomen mit dem Stichwort der Ungleichzeitigkeit fassen zu wollen, so als hätten diejenigen, die sich gegen Europa richten, ein „falsches“ Bewusstsein, das es zu ändern gelte. Vielmehr haben wir es hier mit dem sehr üblichen Phänomen der Pluritemporalität zu tun, also mit einer Vielzeitigkeit, die es Menschen und Kollektiven ermöglicht, Früheres, Späteres und Gleichzeitiges auf unterschiedliche Art und Weise miteinander zu verknüpfen und vor allem auch mit diversen Bedeutungen zu versehen. [4] Insofern muss sich „Europa“ und müssen wir alle uns nicht nur der Frage stellen, wo wir denn eigentlich leben, sondern auch damit beschäftigen, wann wir denn eigentlich leben wollen.

[1] Robert Menasse: Der europäische Landbote. Die Wut der Bürger und der Friede Europas oder Warum die geschenkte Demokratie einer erkämpften weichen muss, Wien 2012; Hans Magnus Enzensberger: Sanftes Monster Brüssel oder Die Entmündigung Europas, Berlin 2011.

[2] Alain Badiou: Das Jahrhundert, 2. Aufl. Zürich 2010.

[3] Bruno Latour: Wir sind nie modern gewesen. Versuch einer symmetrischen Anthropologie, 2. Aufl. Frankfurt a.M. 2002.

[4] Achim Landwehr: Von der ‚Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen‘, in: Historische Zeitschrift 295 (2012) 1-34

Einsortiert unter:

Geschichtskultur,

Geschichtspolitik Tagged:

1989,

Europa,

Europawahl,

Gleichzeitigkeit,

Pluritemporalität

Quelle: http://achimlandwehr.wordpress.com/2014/06/11/24-europa-oder-die-neue-unbehaustheit/